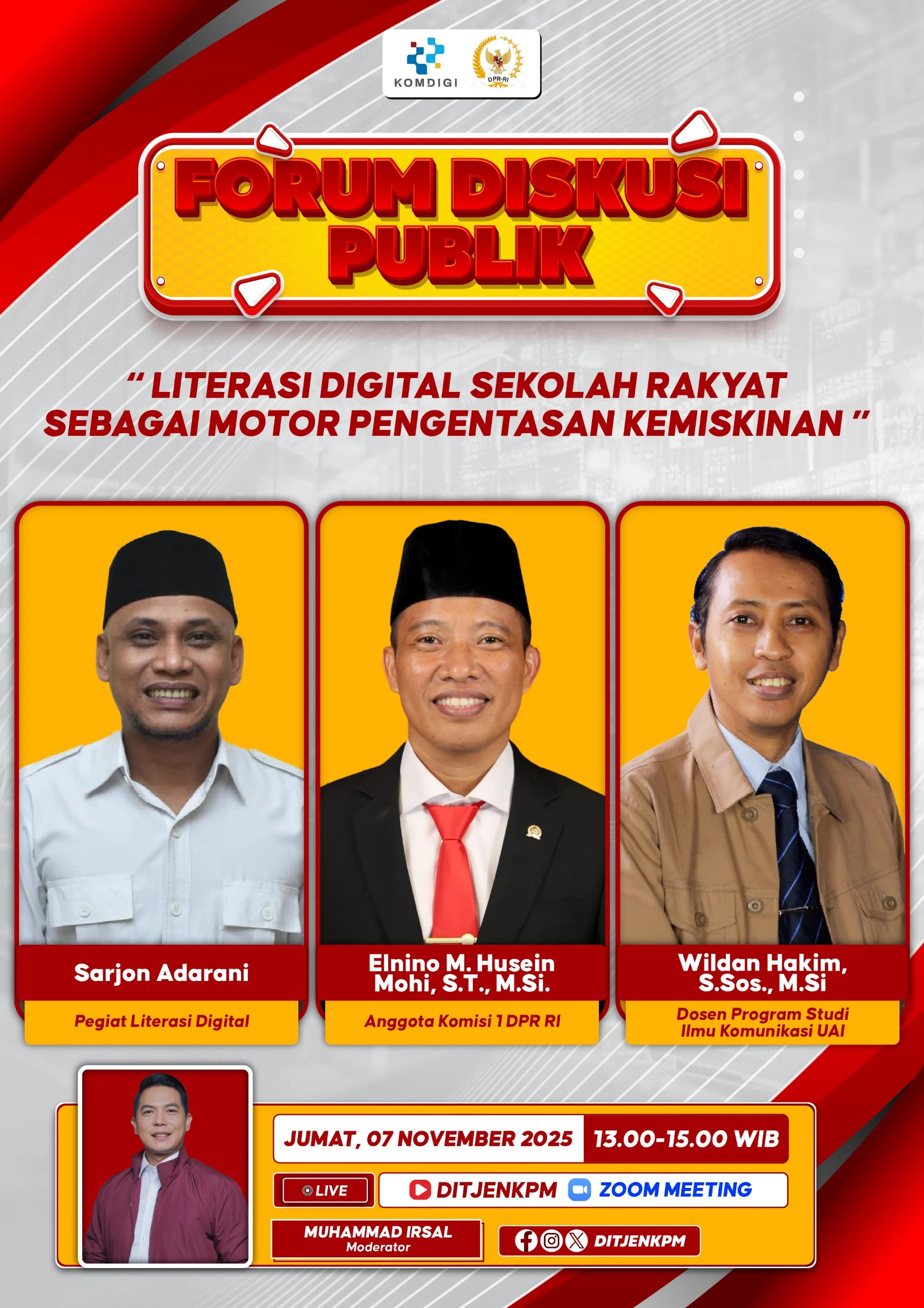

Jendelakaba.com-Kamis, 11 September 2025 menjadi momentum penting dalam Forum Diskusi Publik bertema “Sekolah Rakyat: Pendidikan Inklusif di Era Media dan Digital”. Anggota Komisi 1 DPR RI, Elnino M. Husein Mohi, memaparkan gagasan besar tentang peran Sekolah Rakyat sebagai ruang alternatif untuk menjawab tantangan ketidak merataan akses pendidikan di Indonesia.

Elnino menekankan bahwa berdasarkan data BPS 2024, angka partisipasi sekolah di tingkat SMA/SMK masih berada di kisaran 71,5%. Artinya, hampir 3 dari 10 anak usia sekolah menengah belum bisa mengenyam pendidikan formal, terutama dari kelompok rentan seperti keluarga miskin, anak-anak difabel, hingga mereka yang tinggal di wilayah 3T. Kondisi ini membuktikan bahwa pendidikan inklusif adalah kebutuhan mendesak, bukan sekadar wacana.

Menurutnya, Sekolah Rakyat hadir dengan filosofi “pendidikan sebagai hak, bukan privilese”. Namun, era digital menghadirkan tantangan baru berupa kesenjangan infrastruktur. Hingga 2024, masih ada 12.000 desa yang belum memiliki sinyal 4G yang memadai. Tanpa pembenahan infrastruktur, digitalisasi pendidikan justru memperdalam ketidakadilan.

Selain soal akses, Elnino menekankan pentingnya teknologi inklusif bagi anak-anak difabel. “Dengan assistive technology seperti pembaca layar atau aplikasi pembelajaran berbasis audio, anak-anak difabel sebenarnya bisa terbantu. Tapi adopsinya masih sangat terbatas,” jelasnya. Ia juga menyoroti rendahnya kesiapan guru, di mana hanya 37% yang merasa percaya diri menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran.

Tak hanya itu, paparan media digital tanpa literasi yang cukup juga bisa menimbulkan masalah baru. Data UNICEF 2023 menunjukkan 45% remaja Indonesia pernah mengalami perundungan daring. Oleh sebab itu, kolaborasi orang tua, sekolah, komunitas, dan media sangat penting untuk membangun literasi digital sejak dini.

Elnino menegaskan bahwa Sekolah Rakyat di era digital tidak hanya soal akses, tetapi juga relevansi konten pembelajaran. Anak-anak di desa pesisir, misalnya, lebih membutuhkan materi tentang pengelolaan hasil laut, sementara di kota besar, mereka perlu dibekali keterampilan digital seperti coding atau desain grafis. Pendidikan kontekstual semacam ini menjadikan Sekolah Rakyat lebih bermakna.

Ia menekankan bahwa pendidikan inklusif harus menjadi kerja kolektif lintas sektor: pemerintah, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga media massa. “Pendidikan adalah jalan panjang. Sekolah Rakyat hanyalah salah satu ikhtiar, tapi semangatnya adalah memastikan setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama untuk belajar dan tumbuh,” tegasnya.

Dalam forum yang sama, Sarjon Adaroni, pegiat literasi digital, menambahkan bahwa Sekolah Rakyat adalah ruang berbasis komunitas yang menumbuhkan solidaritas dan gotong royong. “Guru bukan hanya pengajar, melainkan fasilitator yang membantu anak-anak menemukan potensi terbaik mereka,” katanya.

Sarjon menekankan bahwa tantangan terbesar adalah kesenjangan teknologi dan kapasitas guru. Namun, peluang di era digital juga sangat besar. Media sosial, misalnya, bisa menjadi ruang literasi jika diisi dengan konten edukatif. Ia mengajak komunitas, perguruan tinggi, hingga perusahaan teknologi untuk bersama-sama memperkuat Sekolah Rakyat agar benar-benar menjadi rumah belajar yang inklusif.

Dengan demikian, Sekolah Rakyat menjadi simbol komitmen bangsa untuk tidak meninggalkan satu anak pun di belakang. Inklusivitas, solidaritas, dan literasi digital adalah kunci agar pendidikan menjadi hak nyata bagi semua anak Indonesia.***